💌 #22 Sottrazione

Questa è la ventiduesima newsletter del 2025: cosa succederebbe se scrivessimo cosa è stato quest'anno al collega che prenderà la nostra classe a settembre? Ecco la mia lettera.

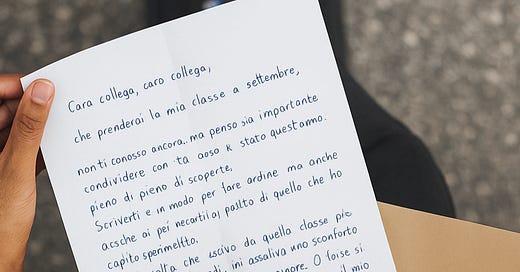

Cara collega, caro collega,

che prenderai la mia classe a settembre,

non ti conosco ancora, ma penso sia importante condividere con te cosa è stato quest’anno: lungo, intenso, a tratti faticoso, ma anche pieno di scoperte.

Scriverti è un modo per fare ordine, ma anche per restituirti un pezzetto di quello che ho visto, capito, sperimentato.

Ogni volta che uscivo da quella classe le prime due ore del lunedì, mi assaliva uno sconforto che non puoi immaginare. O forse sì. Per questo ho scelto di cambiare totalmente il mio approccio (ogni anno così…)

Sarebbe bello avere una piccola mappa quando viene assegnata una classe nuova, anche solo per orientarsi nei primi giorni. Ma so anche che ogni gruppo cambia: i ragazzi crescono, l’estate fa miracoli e a settembre sembrano diversi, a volte quasi irriconoscibili.

Questi ragazzi, in particolare, sono stati enigmatici. Diversi dai gruppi degli anni passati. Più chiusi, più discontinui, più affaticati nel trovare le parole.

E forse è proprio da lì che ho iniziato: dal linguaggio.

Non ho seguito alla lettera la programmazione obbligatoria. Ho deciso di partire da quello che vedevo come il vero bisogno: la difficoltà nel parlare e nel pensare. Perché le parole sono il primo strumento per capire il mondo. E senza parole, non si riesce a pensare davvero.

Mi sono accorta di una grande rigidità: nei nostri modelli scolastici, ma anche nelle teste dei ragazzi. La musica che ascoltano – piena di cliché sulla vita di strada, la ricchezza facile, la rabbia – racconta storie ripetitive, sempre uguali. E questa rigidità si riflette nel modo in cui scrivono, parlano, leggono.

La rigidità (che non sono le regole) impone la violenza, dovremmo farci più caso, magari sono correlate.

Così ho provato a scardinare questi schemi. Ho lavorato sulla grammatica non come insieme di regole da imparare a memoria, ma come laboratorio di possibilità. Analizzare la frase, il periodo, le relazioni tra le parole: non per arrivare alla risposta giusta, ma per costruire risposte nuove. Originali.

Ho cercato di rendere visibile come le regole non siano un vincolo, ma la condizione stessa per giocare.

Ho scoperto che la prima persona ad essere in causa ero io: non avrei potuto chiedere loro di fare un lavoro del genere senza coinvolgermi in prima persona. Ho dovuto abbandonare l’idea consueta di fare grammatica per cercare sentieri mai battuti (per me almeno).

Nel frattempo, tutto intorno, arrivavano richieste su educazione civica, orientamento, progettualità varie. È la fotografia che ne fa l’Internazionale in questo articolo. Ma il più delle volte, queste richieste si traducono in interventi spot, scoordinati, che non si integrano davvero nella didattica. Si perde di vista il focus.

A mio avviso, si cerca di tenere in mano tutte le carte del mazzo, ma così facendo qualcosa si perde e cade ed è facile piombare nel caos a rincorrere il tempo che non abbiamo.

Quindi sono andata di sottrazione: ho sottratto il percorso di Antologia, buona parte di Epica, ho eliminato tutto il superfluo, concentrando gli sforzi sulla comprensione del testo a partire dalla riflessione sulla lingua (cioè quello che dovremmo fare con la tanto aborrita Grammatica).

Abbiamo letto, discusso su avverbi, complementi, subordinate, esplorato gli albi illustrati di Terre di Mezzo, costruito nuove storie e anche nuovi linguaggi, perché le parole sono finestre per capire sé stessi e gli altri.

Presenterò uno di questi lavori il prossimo 5 giugno a Terre di Mezzo (insieme a SimoB, proprio quella di

e Maestra Maddalena e Annalisa Falcone), un’attività che mette insieme creatività e grammatica.Non so se tu sceglierai di continuare su questa strada, ma sentivo il bisogno di raccontartela.

La scuola può essere ancora un luogo significativo, se solo smettessimo di chiederci cosa devono sapere gli studenti e iniziassimo a interrogarci su cosa hanno bisogno per pensare?

Perché prima ancora delle conoscenze, prima delle competenze, dobbiamo proteggere la possibilità stessa di pensare.

Prima che qualcun altro – un’intelligenza artificiale o un algoritmo qualunque – decida al posto nostro. Mentre noi affoghiamo perché non abbiamo abbastanza tempo, risorse ed energie per tutto quello che dovremmo (e a volte vorremmo) fare.

Buon caffè ☕

Simona