🧮 Categorie

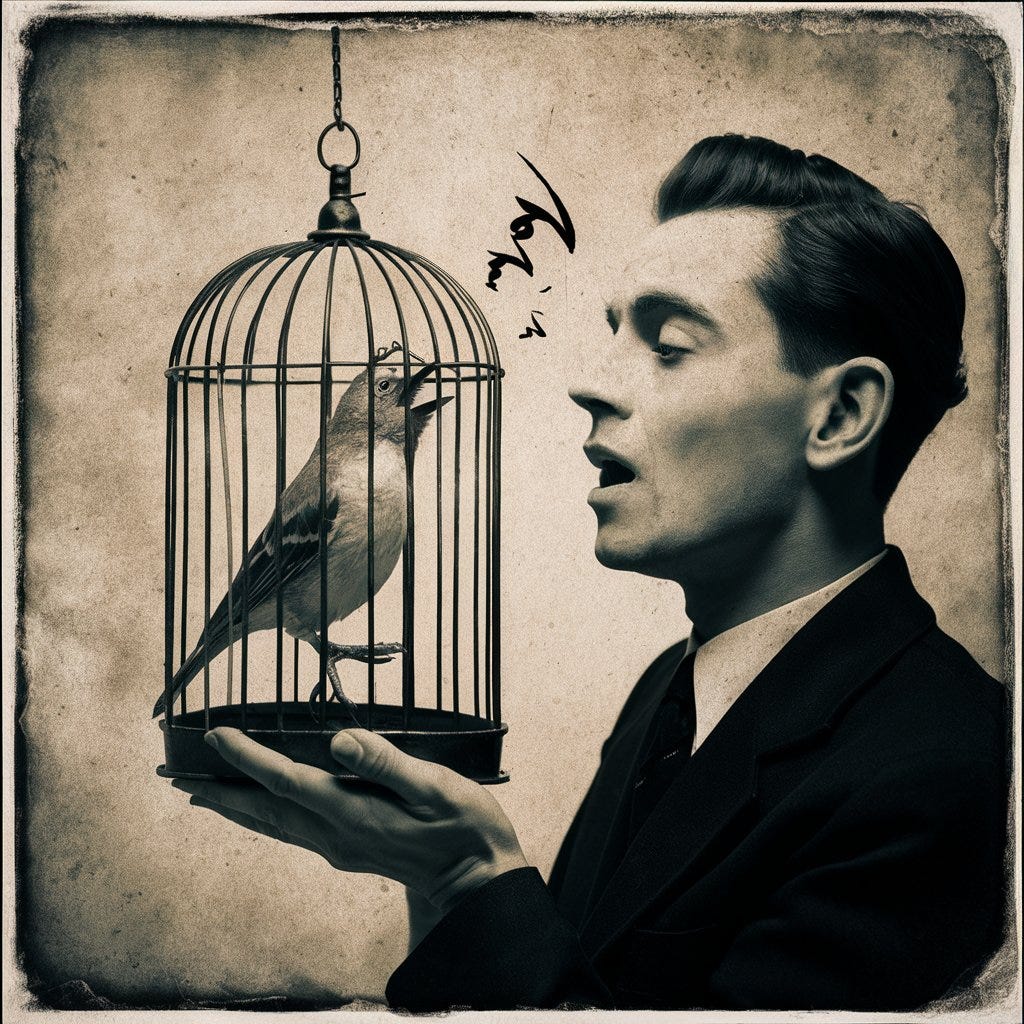

Questa è la trentunesima newsletter del 2024, dove ci perdiamo dentro parole che posso sembrare gabbie ma che forse offrono degli spiragli...

Vi è solamente un problema filosofico veramente serio: quello del suicidio. Giudicare se la vita valga o non valga la pena di essere vissuta, è rispondere al quesito fondamentale della filosofia. Il resto – se il mondo abbia tre dimensioni o se lo spirito abbia nove o dodici categorie – viene dopo. Questi sono giuochi: prima bisogna rispondere

Scrive così Camus ne Il mito di Sisifo. È la prima opera filosofica in cui affronta, da esistenzialista quale è, la questione se valga la pena vivere la vita oppure no.

Se la vita ha senso questo consente agli esseri umani di percorrere il cammino della loro esistenza. Ma Albert Camus sosteneva che la vita fosse assurda. E che, anche assurda, la vita vale la pena di essere vissuta, fino in fondo. Bisogna immaginare Sisifo, il titano condannato da Zeus a trascinare un masso pesantissimo fin sopra la cima della montagna, felice. L’assurdo sta nel fatto che il masso rotolerà ogni volta dalla montagna e la fatica di Sisifo non terminerà mai.

Questa citazione è una delle mie più care, perché mi accompagna da sempre e perché mi offre sempre spunti nuovi. L’algerino (Albert Camus era un pied noir, cioè era figlio di francesi emigrati in Algeria, ma il padre muore nella battaglia della Marna del 1914, lui era piccolissimo) sottolinea qui che esistono domande fondamentali e frivolezze.

Le categorie, dice lui.

Per chi ha fatto filosofia al liceo, le categorie non possono che richiamare alla mente due nomi: Aristotele e Kant.

Per Aristotele le categorie sono i modi fondamentali in cui l'essere può essere predicato o detto di qualcosa. Sono le classificazioni più generali e basilari dell’esistenza. Aristotele identifica dieci categorie principali: a) Sostanza (ousia): L'essenza di una cosa, ciò che essa è fondamentalmente. b) Quantità: Quanto grande o numerosa è una cosa. c) Qualità: Come è fatta una cosa, le sue caratteristiche. d) Relazione: Come una cosa si rapporta ad altre. e) Luogo: Dove si trova una cosa. f) Tempo: Quando esiste o accade una cosa. g) Posizione: In che posizione si trova una cosa. h) Possesso: Cosa ha o possiede una cosa. i) Azione: Cosa fa una cosa. j) Passione: Cosa subisce una cosa.

Le categorie servono a organizzare e classificare tutti i possibili predicati che possono essere attribuiti a un soggetto; per Aristotele hanno sia una funzione logica (come classifichiamo e parliamo delle cose) sia una funzione ontologica (come le cose realmente sono). Per lui le nostre parole esprimono la realtà che percepiamo, una realtà oggettiva che può essere conosciuta e di cui si può parlare.

Kant nella Critica della ragion pura spiega che le categorie sono concetti puri dell'intelletto, forme a priori della conoscenza che l'intelletto umano applica necessariamente all'esperienza per renderla comprensibile. Kant identifica dodici categorie, organizzate in quattro gruppi di tre: a) Quantità: Unità, Pluralità, Totalità b) Qualità: Realtà, Negazione, Limitazione c) Relazione: Sostanza e accidente, Causa ed effetto, Reciprocità d) Modalità: Possibilità/Impossibilità, Esistenza/Non-esistenza, Necessità/Contingenza. Le categorie sono "trascendentali", cioè condizioni di possibilità dell'esperienza e della conoscenza. Non derivano dall'esperienza, ma la rendono possibile.

Le categorie permettono di sintetizzare i dati sensoriali grezzi (intuizioni) in conoscenza strutturata e significativa. Kant usa le categorie per dimostrare i limiti della conoscenza umana. Possiamo conoscere solo ciò che può essere strutturato attraverso le categorie, non le "cose in sé”.

Secondo me, Albert ce l’aveva su con Kant. Ma al di là del ripasso qui gentilmente offerto, le categorie permettono di classificare le nostre conoscenze.

Il nostro pensiero ha bisogno di “sveltire” certe pratiche di apprendimento e memorizzazione e lo fa attraverso un sistema che è quello di racchiudere in “categorie”. Come degli insiemi di caratteristiche riconoscibili quali simili nel vasto mondo che frequentiamo. (Qua uso “insieme” nel senso matematico, come lo spiegano alla primaria insomma. Basic)

Le categorie ci consentono di incasellare velocemente delle informazioni e una volta acquisite, rispondere prontamente nelle circostanze più svariate.

Il nostro linguaggio esprime esattamente questo: utilizziamo le parole per indicare delle “categorie” e per questo quando ci troviamo in un gruppo affiatato di amici, colleghi, familiari, ricorriamo a delle parole specifiche o delle frasi. E se capiamo al fly (così dicono i giovani, “al volo”) significa che il collegamento con il riferimento o la categoria fa parte della nostra esperienza.

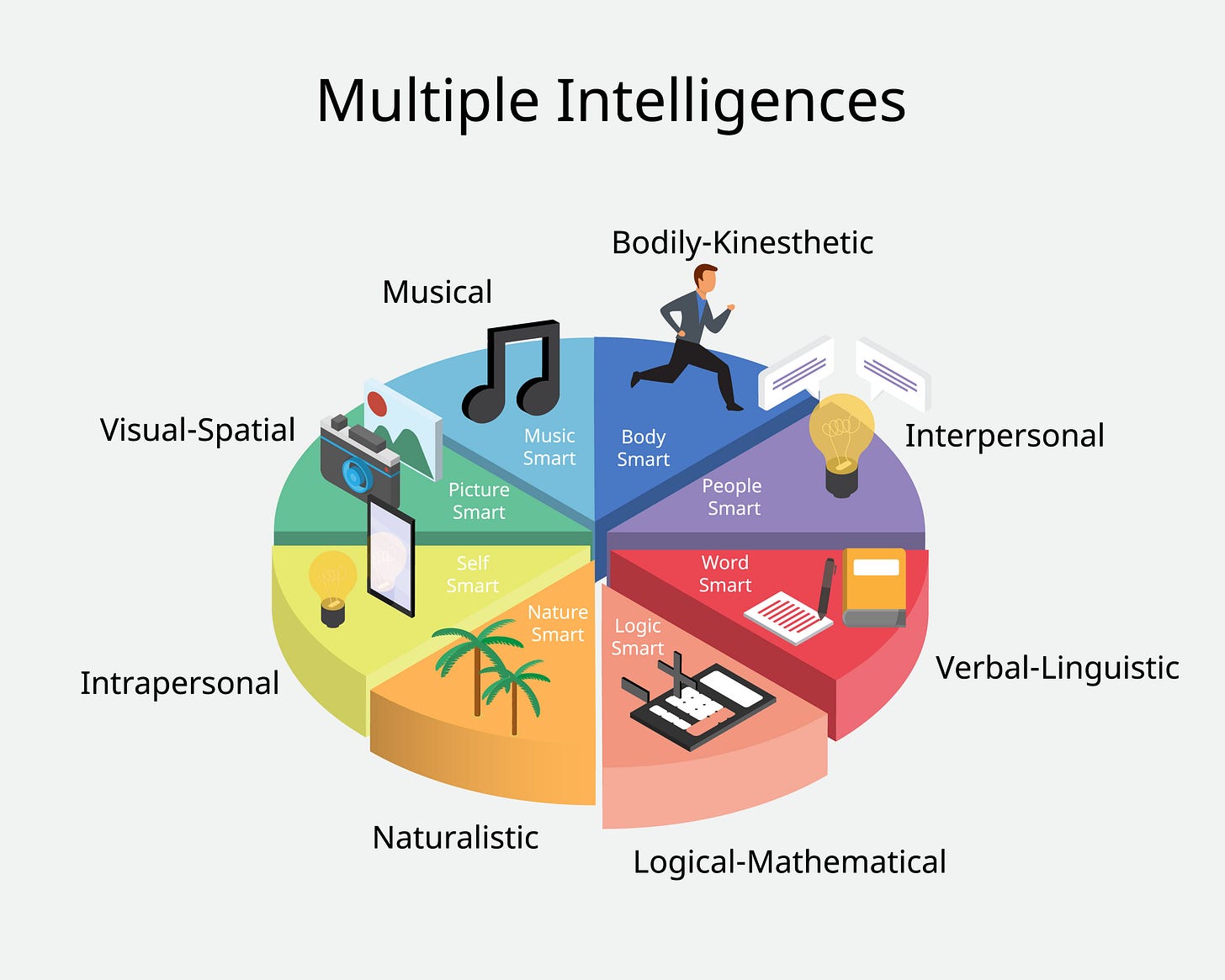

Howard Gardner, psicologo e docente di Harvard, ha proposto la teoria delle intelligenze multiple nel 1983. Secondo questa teoria, l'intelligenza non è un costrutto unitario, ma si compone di diverse abilità cognitive distinte. Gardner ha inizialmente identificato sette tipi di intelligenza, successivamente ampliati a nove.

La capacità classificatoria degli esseri umani è inclusa in tante altre, almeno quattro:

Intelligenza logico-matematica: la classificazione richiede spesso l'abilità di riconoscere pattern, creare categorie logiche e organizzare informazioni in modo sistematico.

Intelligenza naturalistica: questa intelligenza include la capacità di riconoscere e categorizzare elementi del mondo naturale, che è una forma di classificazione.

Intelligenza spaziale: può essere coinvolta nella classificazione di oggetti basata su attributi visivi o spaziali.

Intelligenza linguistica: la capacità di etichettare e descrivere categorie è legata all'abilità linguistica.

Per comodità usiamo le parole per incasellare e riconoscere velocemente delle situazioni anche ad una occhiata superficiale.

A volte le parole-“categorie” possono diventare delle gabbie. Difficile uscirne fuori. Usiamo le etichette per dividere il mondo in buoni e cattivi.

“Lui/lei è … , ha …. , fa…” etc.

Quando attribuiamo un predicato a un soggetto formuliamo quello che Kant definisce “giudizio sintetico a posteriori” perché proviene dall’esperienza che facciamo. Siamo abituati a considerare i nostri giudizi oggettivi, mentre invece nella maggior parte dei casi diamo giudizi basati su pochi elementi, tagliamo a fette le cose per valutarle, facciamo thing-slicing, come spiega Malcom Gladwell.

Accade così perché il nostro cervello cerca di risparmiare tempo.

Sbagliamo? No, in genere no.

Daniel Kahneman ci ricorda che

“Molti di noi vivono nella convinzione che il mondo sia esattamente come appare; da qui a credere che gli altri vedano il mondo come noi il passo è breve. Convinzioni come questa, che rientrano nel cosiddetto realismo ingenuo, sono fondamentali perché ci danno l'impressione che esista una realtà condivisa. Raramente le mettiamo in discussione”.

È questo il motivo per cui alcune battute quando siamo “tra di noi” fanno ridere perché si riferiscono a realtà “categorizzate” e condivise.

Secondo Kahneman però nelle nostre decisioni si infilano rumore e bias cognitivi. I bias sono deviazioni sistemiche del nostro sistema cognitivo (se smanetti un po’ trovi milioni di articoli per illuminarti su questo). Ma il “rumore” è invece frutto di contingenze e causalità del momento. John Bargh, il geniale psicologo della mente inconscia parla di priming o pre-attivazione per indicare quelle suggestioni che coglie il nostro inconscio, il quale condiziona così la nostra mente razionale. Molti bias funzionano in questo modo.

Malcom Gladwell racconta in un libro che ho amato molto dal titolo “In un batter di ciglia” dei gustosi episodi: se vediamo un candidato di bella presenza, ben piazzato con mascella risoluta, siamo automaticamente indotti a dargli la nostra fiducia, come è capitato al presidente Warren Harding, uno dei peggiori presidenti degli Stati Uniti. Succede anche a noi? Ovvio che sì. Succede sempre.

Come i vecchi vedono i giovani che alzano il volume della radio come maleducati… o noi insegnanti quando diciamo “è venuta la mamma/il papà di XC al colloquio e ho capito molte cose”.

Bisognerebbe avere il tempo per incontrare gli altri attraverso le loro parole. Fermarsi a parlare significa decodificare il sistema e le categorie della realtà che costruiscono i pensiero di chi abbiamo davanti. Ed è molto complesso farlo, proprio perché anche noi abbiamo le nostre categorie e i nostri sistemi.

Che il mondo abbia nove o dodici categorie, come dice il buon Albert, sono giochi. Quello che è interessante è se, attraverso le parole che ascoltiamo dagli altri, riusciamo a leggere se la vita valga o non valga la pena di essere vissuta.

Un livello della questione che illumina la realtà e le categorie che possiamo attribuirle.

Buon caffè

Simona ☕️