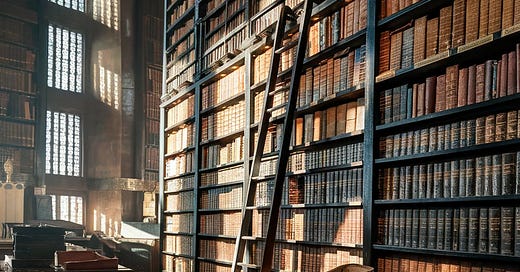

📚 Studio = Noia

Questa è la ventesima newsletter del 2024. Quando a scuola siamo tutti stanchi, ma vogliamo vedere l'avventura ovunque

Chi non ricorda lo “studio matto e disperatissimo” di Giacomino?

Ogni volta che ripropongo la figura di Leopardi, si susseguono commenti che ormai avranno attraversato i secoli: dal body shaming, “Eh vabbè, prof, era gobbo” che fa risuonare il giudizio di Niccolò Tommaseo sul recanatese (dice che i suoi canti sono il lamentarsi contro la natura ingiusta perché l’ha fatto gobbo), alla ripulsa nei confronti del suo pessimismo: “Ma prof, era depresso!”.

Immancabile è questa osservazione che arriva puntuale ogni volta, come un’evidenza che noi adulti ci rifiutiamo di ammettere: “Ma allora, prof, lo vede che studiare fa male!”.

Leopardi, la dimostrazione inconfutabile della dannosità dello studio. Oltre il danno anche la beffa, povero Giacomino Taldegardo Francesco Salesio Saverio Pietro!

Lo studio implica una fatica e il nostro cervello è strutturalmente concepito per evitare la fatica o ridurla al minimo indispensabile. Troviamo tutti i modi per evitare la fatica. Mi sorge spesso il sospetto che anche le strategie didattiche servano a questo.

Si trovano metodi che propongono di ottimizzare anche il tempo dedicato allo studio e alla memorizzazione, a volte li suggeriamo anche noi docenti. Ultimamente penso che invece non bisogna avere paura della fatica dello studio, anzi bisognerebbe incentivare proprio la determinazione ad affrontare la fatica di studiare perché porta ad una consapevolezza e a una gratificazione che nessun altro aspetto del vivere sa offrire.

Noi siamo fatti per conoscere, scoprire, sapere di più. Lo studio è la porta della conoscenza, il passaggio obbligato attraverso cui il mondo e le sue manifestazioni diventano spiegabili e conoscibili, interpretabili. Noi desideriamo capire che cosa abbiamo davanti, come funziona e a che cosa può servire. Ogni autore, scienziato, artista ha una sua chiave di lettura. Galilei, ad esempio, scriveva che “l’universo è scritto in linguaggio matematico”.

Il “maestro”, l’insegnante nella sua veste più alta, come Virgilio, è chi accompagna a varcare la soglia della conoscenza. Quante storie reali o immaginarie sarebbero cancellate se mancasse la figura di qualcuno che ti aiuta a superare la soglia, a farti intravedere una possibilità più ricca e introdurti così in un mondo misterioso ma affascinante da scoprire!

Anche il maestro deve avere un coinvolgimento personale con quello che spiega: non è sufficiente dire “è nato”, “è morto”, “il pessimismo di Leopardi si sviluppa in tre fasi”, “the pen is on the table”, “il quadrato costruito sull’ipotenusa è uguale ai quadrati costruiti sui due cateti”, “ciò che è razionale è reale, ciò che è reale è razionale”… Se racconto Leopardi, non enuncio dei dati e basta. Propongo la mia personale visione, ogni volta approfondisco la sua conoscenza, così come con Machiavelli o Boccaccio, e poi la condivido e ragioniamo insieme in classe su che cosa vuol dire questo e quello. Ma se per me non è interessante che cosa spero di ottenere dai miei studenti? Se non mi coinvolge e mi emoziona, se non mi affascina scoprire ancora qualcosa di nuovo perché ormai so tutto, so la lezioncina a memoria e la ripeto perfettamente anno dopo anno, che cosa chiedo ai ragazzi? Per che cosa dovrebbero entusiasmarsi? Fino a che non è “per me” che insegno, non sarà mai “per loro” che apprendono.

Il nostro approccio allo studio non può più essere un mero esercizio mnemonico di nozioni e formule. Con l’intelligenza artificiale e le tecnologie avanzate, come potrà essere sufficiente? Le AI immagazzinano molti più dati di noi e in modo decisamente efficiente. Non è solo materia da imparare, ma una finestra sulla realtà di se stessi, della vita e del mondo.

Studiare diventa così un modo per interpretare e interagire, arricchendo la nostra esperienza quotidiana.

E la vita può diventare un’avventura di cui essere protagonisti.

Buon caffè ☕️

Simona

PS: Se vuoi testare il mio Lesson plan generator io ne sono lieta.