💔#23 L'arte del distacco

Questa è la ventitreesima newsletter del 2025. Da un mistico medievale prendo spunto per la fine dell'anno, la fine di 5 anni memorabili, e... l'atteggiamento giusto per gli scrutini

La scuola è finita. Io non sono interna all’esame di maturità. Ergo, i miei giorni da docente dei ragazzi che ho cresciuto dai lontani tempi del Covid, cuccioli quattordicenni, sono finalmente giunti a termine.

La fine di una storia

Quando presento, sollevata, questa osservazione, raccolgo occhiate di scetticismo: “ma sì, proprio tu che parli così, vuoi fare la dura, chi vuoi imbrogliare?”, accompagnate dalla domanda, graniticamente retorica, “Non dire che non ti mancheranno”.

E io, così sollecitata, ho cercato di osservare i miei moti interiori per capire se alle mie parole corrispondesse un pensiero genuino, oppure se sotto la mia apparente tranquillità ingenuamente nascondessi qualche tristezza che non voglio affrontare.

Ma no. Sono sicura. Sono davvero felice di lasciarli andare. Anche orgogliosa, per certi versi. Per loro, ma anche per me. Perché per arrivare alla consapevolezza che è giunto il momento di salutarsi ed è un momento di gioia, (e non perché ci detestiamo e non vogliamo vederci mai più) ci sono voluti tempo, osservazione, e tante domande.

La prima cosa che mi viene in mente riguarda i miei alunni di terza, affezionatissimi, un anno in cui insegnavo ancora alle medie. Quando ragionavamo della fine del nostro percorso, mi confessavano candidamente: Prof, io sono contenta che sta finendo la scuola media. E io li provocavo: Ma non vorresti fare, che so? Altri tre mesi, giusto per non andare subito alle superiori?

Nonono prof, va bene così. Voglio andare via.

Giusto. Per tutto c’è un tempo. E noi, che insegniamo, dovremmo lasciar andare.

Quel distacco così doloroso e Meister Eckhart

È quell’arte del distacco che la relazione educativa, così come l’abbiamo formulata, sembra escludere. Ci viene spesso proposta (sì, dai social ma anche da certa letteratura specializzata, corsi di formazione per insegnanti compresi) un modello di rapporto docente-studenti accogliente, essenzialmente di cura, che mette al centro la piccola-grande persona in crescita.

Questo tipo di rapporto non è realizzabile senza il distacco. Quando gli antropologi studiano una cultura, spesso scelgono di vivere per lunghi periodi all’interno della comunità che osservano. Tuttavia, cercano di mantenere una distanza mentale: si impegnano a guardare quel mondo con occhi estranei, quasi fossero degli osservatori venuti da un altro pianeta, privi di conoscenze pregresse sull’esperienza umana.

Il loro obiettivo è sospendere – per quanto possibile – convinzioni personali e pregiudizi, per osservare e descrivere la cultura di quel gruppo senza giudicarla. Questo atteggiamento, però, è tutt’altro che semplice: quando ci si trova di fronte a usanze o comportamenti molto distanti dai nostri, il rischio di lasciarsi guidare da emozioni o giudizi è sempre in agguato.

Il distacco è sottovalutato.

Eppure è un argomento trattato da grandissimi filosofi Platone, gli stoici, Meister Eckhart… Nel pensiero platonico, ad esempio, il distacco è il presupposto per passare dal mondo delle apparenze a quello della realtà vera, la condizione per la comprensione profonda dell’Essere. Per le scuole stoiche del periodo ellenistico, il distacco è un principio fondamentale: per loro non significa indifferenza o freddezza, ma piuttosto una forma di serenità interiore che nasce dalla consapevolezza della natura effimera e mutevole delle cose terrene.

Ma forse pochi conoscono Meister Eckhart. L’ho scoperto solo qualche anno fa, grazie a un professore, Claudio Bonito.

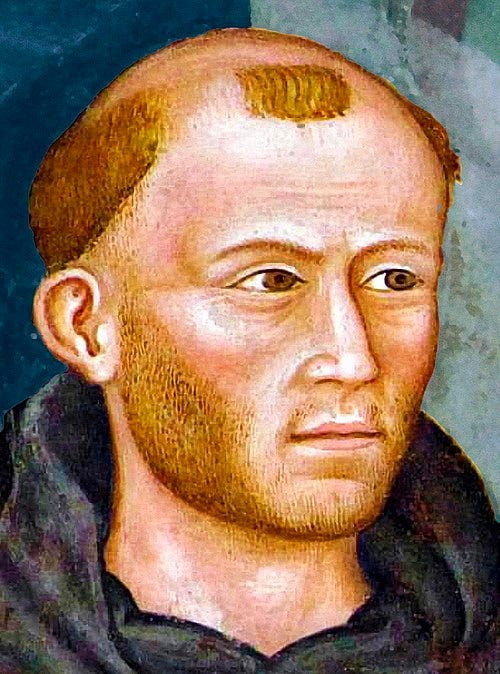

Meister Eckhart era un domenicano tedesco, di cultura vastissima, vissuto a cavallo tra il XIII e il XIV secolo che ebbe il compito, tra gli altri, di curare il sostegno psicologico e spirituale dell’esercito di laici e religiosi ospitati nei 65 conventi dell’Ordine domenicano presenti nella regione germanica.

“È sicuramente una pratica filosofica, un esercizio della volontà e della ragione, - scrive Bonito -lontana da ogni teorizzazione intellettualistica, che consiste nello sforzo di rimuovere da sé, di “distaccarsi da”, appunto, tutte quelle immagini della realtà e determinazioni finite, che costringono l’uomo a rimanere vincolato ai contenuti psicologici e contingenti che ne condizionano l’agire. Un’operazione che porta alla totale rimozione di tutte le distinzioni e di tutte le alterazioni che ci spingono a una esistenza inautentica. Distacco (Abgeschiedenheit), una separazione che afferma, però, un’apertura radicale verso l’assoluto.1”

Più che un semplice atteggiamento, è un vero e proprio modello di vita. Prendere le distanze dalla frenesia quotidiana non significa fuggire, ma ritagliarsi uno spazio per guardare la realtà con maggiore lucidità. Allontanarsi da ciò che ci opprime ci aiuta a vedere le cose in modo più chiaro e, proprio grazie a questa nuova prospettiva, possiamo scegliere come agire con maggiore consapevolezza. Come quando si guarda un quadro di Monet: se ci si avvicina troppo si vedono solo chiazze di colore, ma allontanandosi il nostro occhio si delizia dell’opera d’arte.

Viviamo in una società in cui i cambiamenti rapidi e le pressioni esterne influenzano profondamente la nostra interiorità. Spesso, ci sentiamo disorientati, come se i riferimenti che ci guidano – valori, verità, certezze – venissero meno. Faccio un esempio, su Instagram in questi giorni sono stata bombardata da reel e post con: Il mio alunno mi ha detto: Prof, oggi è l’ultimo giorno in cui posso dirle “A domani”. Se da una parte dicono un affetto e un forte coinvolgimento affettivo, sia da parte dell’insegnante sia da parte degli studenti, dall’altra dichiarano una demarcazione netta tra come deve essere un insegnante “in gamba” (affettivo, accogliente, appassionato) rispetto a tutti gli altri.

Non è assolutamente detto che sia così. Anzi.

“Tu stai presso le cose, ma…”

Secondo Meister Eckhart, è la psiche – intesa come il nostro io individuale, pieno di desideri, paure e illusioni – a generare una visione distorta della realtà. Solo morendo a noi stessi, cioè superando l’ego e le sue pretese, possiamo vedere l’essere nella sua unità e purezza. È quella che la mistica chiama morte dell’anima: non una fine, ma un ritorno all’essenziale, dove ogni differenza si dissolve e tutto torna a essere uno.

Un’operazione di pulizia e svuotamento come quando alla fine dell’anno “liberiamo” il cassetto. Da molto tempo ho preso l’abitudine di togliere le mie cose, proprio per lasciare spazio.

“Tu stai presso le cose, ma le cose non stanno in te. Sono vigilanti coloro che non sono ostacolati in ogni loro attività. Sono senza ostacoli quelli che svolgono ordinatamente la loro attività secondo l’immagine della luce eterna (…) un’opera la si esegue dall’esterno.”

Eckhart2 è un mistico medievale, ma per chiunque trovi un valore che definisca la forma della propria vita, il suo messaggio è inequivocabile. Secondo Eckhart, dobbiamo abbandonare l’idea di Dio come oggetto da afferrare o controllare. Solo così possiamo incontrarlo davvero, non come qualcosa fuori di noi, ma come presenza viva che attraversa ogni cosa.

Il distacco è proprio questo: lasciare andare ciò che ci definisce superficialmente, per aprirci a ciò che è universale. Chi intraprende questo percorso non viene più toccato (o un pochino meno) dalle piccole sofferenze, dai turbamenti, dalle lusinghe dell’ego, perché piano piano capisce che non può identificarsi con ciò che è fragile e passeggero. Libera la mente da immagini e contenuti falsi, e può agire nel mondo con libertà e chiarezza.

Per Eckhart, questo non è solo un ideale spirituale: è un vero strumento per chi, come l’insegnante, si trova ad accompagnare le persone nei momenti di crisi, di smarrimento, di conflitto. Lo stesso maestro domenicano lo fece, nel suo tempo, aiutando giovani religiosi in crisi di fede, comunità monastiche in difficoltà e persone disorientate.

In verità, occorre sforzo, dedizione, giusta considerazione dell'interiorità dell'uomo ed una conoscenza viva, meditata, effettiva, dell'intenzione dello spirito in mezzo alle cose, alle persone. Ciò non si può apprendere con la fuga dalle cose, rivolgendosi esteriormente verso la solitudine; bisogna imparare ad apprendere la solitudine interiore, dove che sia e con chiunque3.

Il distacco, per il filosofo tedesco, non è quindi fuga dalla vita. Non è rinchiudersi nella solitudine o rifiutare il mondo. Al contrario, è un modo per stare nel mondo in modo più vero. Per vedere con chiarezza, senza lasciarsi sopraffare dalle emozioni o dai giudizi affrettati. (Questo potrebbe essere un’indicazione utile per gli scrutini che avanzano).

Per Eckhart non si tratta di conoscere scolasticamente, ma di intelligere: aprirsi ad una relazione, appunto, esistenziale.

Lasciar andare gli studenti alla fine dell’anno è un inno alla libertà.

Buon caffè ☕

Simona

pag 123 e 124, C. Bonito, Meister Eckhart. Un consulente filosofico ante litteram, in Storia della filosofia per consulenti filosofici, 2016 Mimesi Edizioni.

La citazione è tratta dall’opera citata pag. 129 e si riferisce a Meister Eckhart, Opere tedesche, pag 257.

La citazione è tratta dall’opera citata pag. 127 e si riferisce a Meister Eckhart, Dell’uomo nobile, a cura di Vannini M., Adelphi 1999, pag 63.